НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Научный Совет является признанным и значимым центром развития отечественной историко-педагогической науки. Совет консолидирует деятельность ученых – историков педагогики из многих регионов России, а также Казахстана, Белоруссии и Китая.

В результате организующей и консолидирующей деятельности Совета на основе общих профессиональных ценностей сохранилось научное сообщество историков образования страны.

Научный совет базируется в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» в лаборатории сравнительного образования и истории педагогики.

Основными направления деятельности Научного совета выступают:

1. Подготовка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию научных исследований в сфере истории педагогики и образования, а также преподавания историко-педагогических дисциплин в системе профессионального педагогического образования.

2. Координация осуществления научно-исследовательской деятельности и обеспечения учебно-методической деятельности в сфере истории педагогики и образования.

3. Научно-педагогическое и методологическое сопровождение подготовки и защиты диссертационных исследований по историко- педагогической проблематике, содействие в повышении квалификации научных кадров.

4. Организация форумов, конференций, круглых столов в сфере истории образования и педагогики.

5. Содействие в подготовке и издании научной и учебно-методической литературы, а также периодических изданий по истории педагогики и образования.

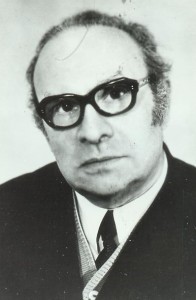

Создание Научного совета и организация его творческой работы неразрывно связаны с деятельностью выдающегося отечественного историка педагогики, академика РАО Захара Ильича Равкина (1918-2004). З.И. Равкин являлся Председателем Научного совета на протяжении 20 лет с 1985 по 2003 год.

С 2004 г. Председателем Научного совета является ученик, последователь и продолжатель научной школы З.И. Равкина Михаил Викторович Богуславский, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики.

М.В. Богуславский является видным ученым в сфере историко- педагогических исследований, автором более 1200 научных публикаций, среди которых 25 монографий по истории педагогики и образования.

Деятельностью совета руководит Бюро, в состав которого входит Председатель Научного совета и заместители председателя, известные историки педагогики: А.М. Аллагулов (Оренбург), д.п.н., профессор; Гончаров М.А., д.п.н., профессор МГПУ, профессор РАО; С.В. Куликова (Волгоград), д.п.н., профессор, профессор РАО (Ученый секретарь совета); И.Д. Лельчицкий (Тверь), академик РАО, д.п.н., профессор; А.В. Овчинников член-корреспондент РАО, д.п.н.; А.Н. Шевелев (Санкт -Петербург), д.п.н.

Научный совет объединяет более 150 исследователей, специализирующихся на проблемах истории образования и педагогики; совершенствовании содержания и методов преподавания историко-педагогических дисциплин в вузах; создании учебников и хрестоматий, разработке учебно-методической литературы историко-педагогического содержания; популяризации достижений историко-педагогической науки.

В ядро состава Научного совета в настоящее время входят: доктора педагогических наук Л.А. Абрамова (Чебоксары), В.И. Адищев (Пермь), М.И. Алдошина (Орел), Г.А. Андреева (Коломна), С.В. Бобрышов (Ставрополь), М.Н. Ветчинова (Курск), Л.О. Володина (Вологда), Г.С. Вяликова (Коломна), С.Ю. Дивногорцева (Москва), М.А. Захарищева (Глазов), Е.Ю. Илалтдинова (Москва – Нижний Новгород), Н.В. Карнаух (Благовещенск), С.Н. Касаткина (Калуга), Е.А. Кошкина (Архангельск), Я.П. Кривко (Луганск), Е.Г. Полупаненко (Луганск), О.Н. Мачехина (Москва), Е.В. Неборский (Москва), В.А. Николаев (Орел), И.И. Петрашевич (Минск, Республика Белоруссия), М.А. Полякова (Калуга), В.Б. Помелов (Киров), В.И. Ревякина (Томск), Е.Ю. Рогачева (Владимир), А.В. Рогова (Чита), А. Н. Рыжов (Москва), Н.П. Сенченков (Смоленск), И.З. Сковородкина (Архангельск), Л.А. Степанова (Москва), К.И. Султанбаева (Абакан), К.Е. Сумнительный (Москва), И.Б. Федотова (Пятигорск), Н.М. Федорова (Санкт-Петербург), Т.И. Шукшина (Саранск), Н.П. Юдина (Хабаровск); кандидаты педагогических наук Н.Д.Бизяева (Москва), Т.Н. Богуславская (Москва), В.Е. Дерюга (Саранск), Т.С. Дорохова (Екатеринбург), Л.Э. Заварзина (Воронеж) С.З. Занаев (Москва), И.А. Голубева (Глазов), А.В. Кудряшев (Москва), К.Ю. Милованов (Москва), Л.Ю. Панина (Воронеж), Н.П. Щетинина (Рязань) и др.

При информационной и содержательной поддержке членов Научного совета издается специальный печатный орган «Историко-педагогический журнал» (главный редактор А.М. Аллагулов, д.п.н., профессор).

В сообществе «Историки педагогики и образования» В Контакте зарегистрировано 439 участников.

В 2012 г. было принято стратегическое решение о переносе проведения сессий в регионы, где сформированы ведущие научные школы историков педагогики и образования. Такое решение было принято для поддержки региональных научных школ и центров исследований историко- педагогического знания. Результаты прошедшего периода полностью подтвердили продуктивность такого решения.

При поддержке Научного совета плодотворно действует 10 региональных научных центров истории педагогики и образовании, на базе которых сложились региональные научные школы (Москва, Владимир, Волгоград, Глазов, Оренбург, Пятигорск, Санкт-Петербург, Саранск, Тверь, Томск).

Для укрепления организационной структуры Научного совета и придания большей легитимности его руководящим органам в 2016 г. было введено фиксированное членство. На сессиях, согласно Заявлениям, осуществляется торжественный прием новых членов Научного совета с выдачей удостоверения установленного образца. Также на общем собрании проводятся выборы Председателя Научного совета и членов Бюро.

В Научном совете сложились устойчивые формы и институции проведения сессий, включающие в себя торжественные ритуалы открытия и закрытия, награждения историков педагогики медалями и дипломами, пленарные и секционные заседания, мастер-классы, круглые столы, рефлексивные кольцовки, торжественная передача эстафеты следующему организатору сессии с выдачей соответствующего сертификата. Научный совет имеет свою эмблему и печать.

Для стимулирования научно-исследовательской деятельности в сфере истории педагогики и образования Бюро Научного совета с согласования Бюро отделения философии образования и теоретической педагогики РАО учредило ряд общественных наград.

· Медаль «За заслуги в развитии истории педагогики» имени З.И. Равкина;

· Диплом «За значительный вклад в развитие истории педагогики и образования»;

· Диплом «Надежда историко-педагогической науки» в знак признания большого научного потенциала в осуществлении историко-педагогических исследований (для молодых ученых до 35 лет).

Основной институциональной формой деятельности Совета является организация научных сессий, посвященных актуальной и значимой для научного сообщества проблематике, а также содействие в проведении различных международных, всероссийских и региональных конференций, форумов, симпозиумов и круглых столов по историко-педагогической проблематике. Всего за период деятельности Научного Совета в 1985–2024 гг. проведено ХХХVII сессий. По результатам каждой сессии выпускаются сборники статей членов НС объемом, как правило, 40 - 50 п.л.

При участии Научного совета на протяжении 2019-2023 гг. проводятся «Международные историко-педагогические чтения» на базе ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (организатор -профессор РАО М.А. Гончаров). Такие конференции проводятся через год.

Вклад членов Научного совета в развитие историко-педагогического знания:

1. Осуществлено комплексное исследование новых подходов к получению историко-педагогического знания (дискурсивного, феноменологического, генетического, концептологического).

2. Выявлены три группы направлений развития историко-педагогического знания: а) направления, возникшие как результат изменения представлений об источнике знаний о педагогическом прошлом и методах работы с ним; б) направления, возникшие как результат изменения представлений об институтах и институциях в педагогическом прошлом; в) направления, возникшие как результат изменения представлений о путях и способах осуществления междисциплинарных исследований педагогического прошлого.

3. Представлены на исторических источниках этапы формирования путей и способов обучения, воспитательных идей, педагогического сознания, мышления и культуры; выработки ценностей и осознания идеалов обучения и воспитания; эволюции идей, посвященных тому, как необходимо формировать, воспитывать и развивать личность, способную решать стоящие перед ней задачи, опираясь на лучшие педагогические традиции.

4. Обобщены данные отечественных и зарубежных исследований об актуальности и значимости историко-педагогического знания для сферы педагогического образования, что позволило сделать вывод о необходимости значительного повышения статуса историко-педагогического компонента в содержании высшего педагогического образования.Это необходимо для того, чтобы показать во всей полноте эволюцию идей о формировании, воспитании и развитии личности будущего педагога, способного решать поставленные перед ним государством и обществом задачи, опираясь на лучшие педагогические традиции.

5., Обозначены методологические проблемы и перспективы развития истории педагогики как учебной дисциплины в системе подготовки будущих педагогов, связанные с особенностями современного структурирования и содержательного наполнения историко-педагогических разделов и спецкурсов. Установлены ключевые педагогические культуры, изучение которых, в первую очередь, следует сделать доступным для системы высшего профессионального педагогического образования.

6. Определены функции преподавания историко-педагогических дисциплин и спецкурсов: ознакомительная, поясняющая, представляющая, раскрывающая, намечающая пути дальнейшего изучения. Реализована методическая направленность на формирование понимания преподавателем и студентом различных аспектов природы педагогического процесса, его вариантов и этапов исторического развития.

7. Обоснована необходимость интеграции современных научных знаний об истории воспитания и обучения в процесс подготовки будущих педагогов и, в связи с этим, совершенствования и дополнения учебно-методического комплекта пособий для подготовки студентов системы высшего педагогического образования.

8. Предложена новая концепция презентации педагогического наследия студентам педагогических специальностей, которая может найти отражение в учебных текстах (учебники, учебные пособия, антологии и хрестоматии по истории педагогики и образования).Она заключается в том, чтобы на основе сочетания классических текстов и информации о последних достижениях в области их изучения и интерпретации показать, как в контексте различных культурных и религиозных традиций в вариативных педагогических направлениях и концепциях формировались ценности и идеалы обучения и воспитания; представить содержательные и яркие характеристики видных педагогов, педагогических мыслителей, просветителей, образы которых выступают примером – идеалом педагогического служения для будущих учителей.

9. Обоснован эвристический потенциал памятников педагогической мысли, которые наиболее типично и в то же время ярко и многосторонне демонстрируют педагогический опыт прошлых поколений, накопленный различными цивилизациями в процессе целостного и комплексного решения возникавших перед ними проблем обучения подрастающих поколения и подготовки педагогических специалистов к осуществлению образовательной деятельности в том или ином историческом контексте.

10. Сформированы научно обоснованные принципы представления историко-педагогических памятников культур прошлого в соответствии с конкретной ролью образа той или иной культуры в отечественном и всемирном историко-педагогическом процессе.

11. Выработаны принципы фрагментации историко-педагогических памятников и последовательности помещения фрагментов целостных сочинений в структуру и контекст антологии; намечены способы внутреннего диалога различных текстов внутри одного блока и между блоками/главами/разделами с целью систематизация современных научных знаний в области истории педагогики и образования, истории конкретных направлений и феноменов, отразившегося в истории и наследии педагогического опыта. Осуществлено изучение конкретных историко-педагогических памятников для определения потенциала их включения в структуру различных историко-педагогических дисциплин и спецкурсов; представлены возможные модульные варианты практики такого включения и осмысления в процессе преподавания.

Перспективная проблематика историко-педагогических исследований

В качестве приоритетных направлений историко-педагогических исследований можно обозначить:

1. Адекватное восстановление позитивного контекста развития педагогики и образования в советский период (аксиологический и верификационный аспекты историко-педагогического знания). В данной связи историкам педагогики необходимо переосмыслить и дать оценку, как отдельным периодам развития отечественного образования советского периода, так и процессу в целом. Особенная необходимость в подобных исследованиях ощущается на геополитических рубежах – там, где в современных условиях оказалось разорванным образовательное пространство СССР.

2. Интегрирование истории образования и педагогики на новых территориях РФ в общее российское историко-педагогическое пространство

3. Комплексное исследование педагогических основ и духовно-нравственного потенциала основных религий на территории России, в первую очередь, православия и ислама. Особого внимания требует вопрос о трактовке наследия православных педагогических мыслителей ХIV – ХХ века.

4. Системное исследование новейшей – со второй половины 80-х гг. ХХ в. по настоящее время – истории российского образования, например исследование теоретических основ и механизмов реализации государственной образовательной политики («историко-педагогическая политология образования»).

5. Выделение в качестве самостоятельного направления историко-компаративистского анализа образовательных систем и педагогик стран Востока, прежде всего Китая и Индии, Евразийского союза, БРИКС, Шанхайского договора.